我生在农村,长在农村,大学毕业后成为一名大学生村官,依旧回到农村。“小康不小康,厕所算一桩。”说起农村的变化,我感受最深的就是“厕所”。

忆往昔,不堪回首

新中国成立初期,全国上下建厕所、管粪便、除四害。1940年出生的外婆,在新中国成立初期已经有了些许的记忆。

外婆回忆起儿时的上厕所场景时描述到:房子里没有厕所,要上厕所就去外面,在地上挖个洞,旁边放两块石头,上完厕所,再用泥土盖上。

“千村薜荔人遗矢,万户萧疏鬼唱歌”,霍乱、痢疾等肠道传染病和血吸虫病等高发,给人民群众的健康带来巨大灾难。回忆过往,着实不堪。

20世纪80年代,以筹备亚运会为契机,中国拉开“厕所革命”序幕。1965年出生的妈妈,在改革开放初期已然是豆蔻年华的少女。

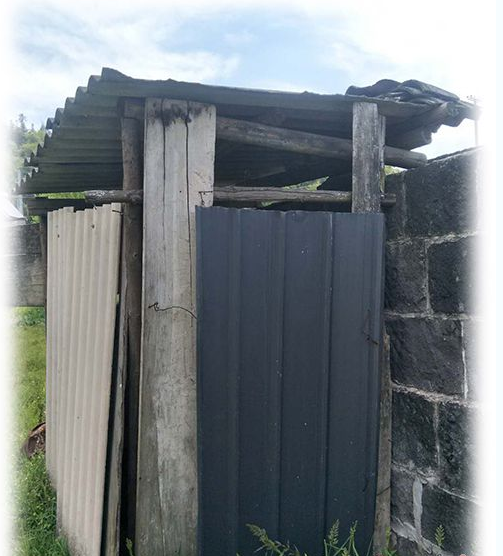

“一个茅坑两块砖,三尺土墙围四边,蚊蝇滋生臭烘烘。”听妈妈说,那时家里的厕所在菜园里,非常简陋,用一些石头垒起来就是茅厕,一到夏天蚊虫乱飞,苍蝇嗡嗡嗡,气味难闻。上厕所的时候,要一边拉着裤脚,一边用手赶苍蝇蚊子,一不留神屁股就被蚊子咬起包。如遇下雨天,上厕所更是一桩难事。上面漏雨,地面泥泞,连下脚的地方都没有。而最尴尬的是,厕所没有门。这样的厕所难免闹出男女“撞车”的尴尬事,为此,大家发明了“暗号”。比如走到围墙前咳一声,里面的人就会回应;或者里边的人听到脚步声咳一声,意思是里边有人了。

妈妈中学毕业那会,家里建了四格简易木房,上面全部堆满了柴火,下面两格养猪,一格摆放劳动工具和自行车,在最里面一格弄成了厕所。推开一扇篱笆门,一个大土罐和两块长方形大石头便是厕所用具,边上堆着一堆猪粪,放了两只黑色塑料粪桶。妈妈说,终于可以在家里上厕所了,感觉生活都美好了。

以人为本,更便民

1991年出生的我,2000年初,我已经上小学了。家里的厕所在一个“曲径通幽处”,需要打开中堂右门,走过一大排楸木树才看到一截红砖墙,墙后面便是厕所。没有门、没有顶,只是一个很大的不规则的“圆坑”,家里人便是围着“坑”方便的。

这样的厕所很不卫生,一年四季臭气熏天。更为严重的是,一点都不安全,孩子上茅房,大人要在一旁看护。我每次上茅房都小心翼翼,生怕滑进坑去。后来妈妈在圆坑上放了两块木板,我上厕所时才不那么害怕。

2009年,第一次搬家。有了新家,也有了新厕所。在大门外盖了独立的一间小砖房:粉白了墙,有了门,有了顶,拉了灯,独立的蹲位,半封闭的“粪池”,门外有水龙头和洗手池。

半封闭式的化粪池代替了以前的坑,虽然有所改观,但仍然是旱厕。每隔一周,妈妈都要用塑料管接着水龙头对着厕所认真冲洗消毒一次;每隔两月,妈妈都要往粪池里撒上“敌敌畏”等杀虫药水;每隔半年,妈妈都要请人挑粪并清洗粪池一次。

2014年,第二次搬家。每个房间都配备了标准化卫生间,白瓷砖墙面、陶瓷蹲便器、一键式冲水箱。既可以通风、还可以保暖,如厕后,轻轻按一下阀门,水流一冲,干净又方便。

从旱厕到卫生厕,从室外厕到室内厕,从茅坑到马桶……伴随着新时代改革的步伐,刺鼻的露天厕所已经成为过去式,“厕所革命”让我们“方便”更方便了。

显文明,环境提升

2016年女儿出生了,2019年女儿三岁了,关于“厕所”的认识是从她不再使用尿不湿开始的。之前有一次老公在所里值班,我带着女儿去看他。玩了一下,女儿要上厕所,我就带着她去所里的女厕所。女儿却以“爸爸上班地方的厕所太脏”拒绝上厕所,硬憋着尿让爸爸带着她去外面上。

闲暇的时间里,女儿喜欢让我带她到欢乐湖边上玩耍。这里有一个大沙滩,小朋友很多,一玩起来能玩两三个小时,小孩子时不时就嚷着要上厕所。我就带她到边上的公厕里去,女儿告诉我,“妈妈,这里的厕所好干净呀,又宽又大,一点臭味都没有,还有一盆小花花,我喜欢在这里上厕所。”

良好的如厕环境不仅为人们日常生活所必需,也是一个国家经济实力、文明程度甚至是价值取向的一个重要标志。良好的如厕环境不但美了村庄,更暖了民心,在满足人民日益增长的美好生活需要的同时,提升了人民群众的满意度和幸福感。三岁小孩的拒绝理由和对美好如厕环境的喜爱充分说明了“良好的如厕环境”的重要性和迫切性。

看今朝,“卫生厕所”更舒心

习近平总书记要求,坚持不懈推进“厕所革命”努力补齐影响群众生活品质短板。今天,“厕所革命”仍然在路上,向着城乡更偏远、更分散、更底层的角落挺进。

今年以来,随着乡村振兴战略的实施、美丽乡村建设,农村“厕所革命”如火如荼推进。政府对改厕农户实行以奖代补优惠政策,挖个坑装上玻璃钢化粪池、放上蹲便器、接上自来水,轻轻松松就能用上卫生厕所。

厕所改革贴民心,群众如厕更舒心。外婆家、表姐家在政府的支持帮助下,6月份在家里安装了无害化的卫生厕所。按外婆的话说:“政策越来越好,让我们平头老百姓切实享受到红利。上完厕所,轻轻一按,干干净净,太省事了”。

70年,厕所从“无”到“有”到“优”,在一定程度上反映了广大人民群众生活品质的改善、国民素质的提升和社会文明的进步。

70年,外婆、妈妈、我、女儿(四代女性)和我们的祖国一起见证“农村大变化”。