自持续推进乡村振兴工作以来,各级驻村干部带着组织的信任和重托,满载群众的期盼,深扎基层一线,推动乡村治理、乡村建设、产业发展等不断取得新成效。为全面展现驻村干部风采,“云南乡村振兴”微信公众号2月27日起推出“驻村日记”专栏,记录驻村工作队员(第一书记)在推进乡村产业振兴、人才振兴、文化振兴、生态振兴、组织振兴等工作中的精彩瞬间。

驻村档案

姓名:沈峰

单位:华东理工大学

驻村地点:昆明市寻甸回族彝族自治县

自驻村以来,我们认真调研当地需求,积极开展帮扶工作,努力将昆明市寻甸回族彝族自治县塘子街道塘子社区打造为民族团结进步乡村振兴示范点。2022年,塘子社区被评为寻甸县“民族团结进步先锋”和“产业发展先锋”,今年,塘子社区党委被评为“春城先锋示范党支部”。

入户宣传帮扶政策

驻村工作“擂台比武”获奖

突出党建引领,探索乡村治理新路径

我们持续深化“双整百千”四级联创,依托推行村级组织“大岗位”制和村(社区)“两委”换届“回头看”工作,加强社区党委建设,持续优化班子、提升素质。针对乡村缺乏社工服务的现状,我们依托华东理工大学挂职干部驻点帮扶机制和塘子社区社工小站平台,建立社工服务实践基地,成立社工服务团,长期驻扎社区,深入开展社工服务与社区治理。开展高校党组织与社区党委结对共建,采取云端对接和实地帮扶相结合的方式,开展“华理寻甸心连心·乡村振兴共奋进”党建共建交流会、“喜迎党的二十大,共赴新征程”红色宣传周、学习党的二十大报告知识竞赛、老兵茶话会、红歌响村庄等活动21场次。

依托华东理工大学和上海市普陀区的支持,打造塘子社区文化活动服务中心,充分发挥基层党组织在乡村治理中的领导核心和战斗堡垒作用。通过项目建设,将村史记忆与社区治理理念相融合,形成集专业社工服务、村史记忆、社区治理成效展现、居民日常活动于一体的综合性社区互动平台。

塘子社区党群服务中心

学习党的二十大报告知识竞赛

助力产业兴旺,开拓致富增收新渠道

我们立足寻甸“一县一业”肉牛养殖资源禀赋,深入查找制约肉牛养殖产业发展桎梏。针对入户走访开展调研中发现的塘子社区肉牛养殖牧草供不应求的问题,积极争取社会资源。在解决牧草短缺问题的同时,开展巨菌草种植助力乡村振兴调研,为华东理工大学科研助力产业发展积累鲜活样本,现已发展到1000亩以上,辐射周边4个村。目前,巨菌草亩产纯收入每年约9000元,带动500余户农户致富增收,实现村民就近务工、合理利用土地、壮大村集体经济三项社会效益。以培育农业新业态为重点,着力突破农业产业链断点堵点,争取华东理工大学、普陀区等单位帮扶资金349万元,修建牧草加工厂和购置牧草加工设备,打造牧草种养、加工、外销一条龙产业链。

我们积极整合华东理工大学艺术学院、资环学院、社会学院的优势资源,帮扶塘子社区开展温泉民宿规划、生态环保治理、村史文化传承,朝着打造全省乡村振兴示范村的目标不断前进。

塘子社区牧草加工厂

牧草加工过程

优化人居环境,共绘绿美乡村新画卷

争取资金260万元完成“小花梨乐园”项目建设,群众茶余饭后有了好去处;争取东西部协作资金100万元完成“铸牢中华民族共同体意识”等墙体彩绘331.29平方米;修复、硬化村内道路200米,安装路灯55盏……我们以“改善群众生产生活条件、建设宜居宜业美丽乡村”为目标,深入开展人居环境整治提升建设绿美乡村行动。

同时,我们实施“乡村振兴服务计划”,举办“乡村美育课堂”“我和我的塘子”等项目,联动社区党委、华东理工大学社工服务团和塘子村小学组织800余人开展亲子共扫社区活动,进一步激发群众“知美、爱美、建美、护美”意识,推进村容村貌增“颜”提“质”。

社区居民在小花梨乐园载歌载舞

塘子社区人居环境整治提升

深耕教育发展,汇聚人才强村新力量

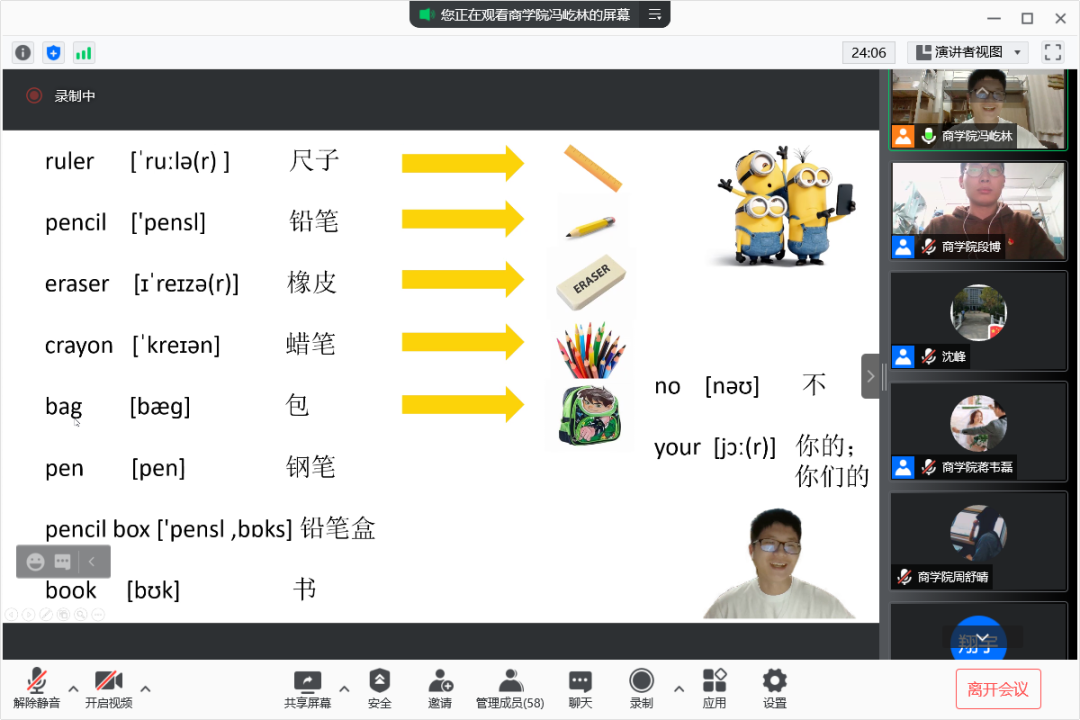

实施民族地区乡村振兴战略,关键要靠人才,人才培养要靠教育。在调研中了解到社区小学在英语教学等方面存在困难,于是,我们积极协调华东理工大学研究生党支部和公益社团开展在线“云支教”,帮助学生解决口语发音等问题,惠及学生超6000人次。

我们在科普教育培训、教育资源保障方面持续给予支持,助力社区提升教育水平和办学条件,牵头搭建平台,促成华东理工大学附属幼儿园与社区幼儿园结对共建。联系华东理工大学职能部门,为12名困难学生争取到每人每年1000元的爱心助学捐款。组织实施“暖心行动”,募集到总价值约19万元的衣物、手套、图书、书包等物资。争取公益基金6万余元,修缮社区小学校园破损挡墙,整合帮扶资金2.7万余元,打造社区小学多功能活动室,切实护航青苗茁壮成长。

华东理工大学后勤党委举行爱心助学捐赠仪式

云支教——云塘雏“英”计划