培育小微企业 唱响乡土大戏

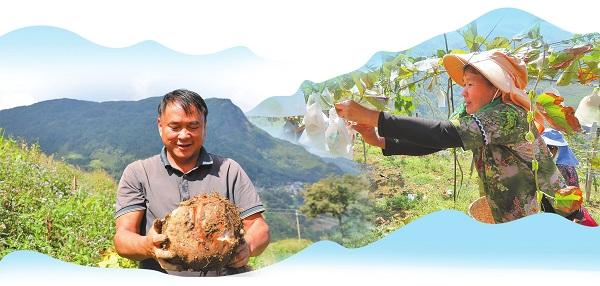

魔芋丰收。 管护热情果。

红河哈尼族彝族自治州元阳县开展以“因地制宜招小商 助农增收促发展”为主题的乡村振兴行动,因地制宜,通过优化营商环境、深挖特色资源、盘活闲置资产等举措,“招小商育小商”,促进群众“家门口”就业,有效解决群众返乡务工难、家庭增收难、“一老一小”照顾难等问题。

新街镇爱春村动员村组干部、网格员等入村走访排查,认真了解资产闲置、群众就业意愿等情况,盘活乡村闲置资产,动员回乡创业青年带头发展魔芋特色产业,筹资480万元,将村集体闲置土地修建为魔芋产品初加工厂,让闲置土地变身“财富田”,发展魔芋深加工,不仅为村集体带来稳定租金收入,也为群众铺就一条“家门口”的增收路。

“以前这些地都是闲置的,现在建了魔芋加工厂,我们不仅能收租金,还能就近找到工作,真是太好了!”爱春村村民马世荣感慨地说。

新街镇引导哈尼族小伙高以朵回乡创业,成立元阳县原始魔源农产品种植有限公司,采取“借种还种、滚动发展”方式,示范推广带动周边农户发展魔芋种植。

在高以朵带动下,新街镇魔芋种植规模迅速扩大,预计年产量5440.95吨、产值2067.56万元。当地农户看到种植魔芋收入远远高于单种玉米,觉得生活更有盼头了。“希望通过我的努力,带动更多乡亲增收致富。”高以朵说。

为延伸产业链条,新街镇还将魔芋作为全镇龙头产品加以推广,鼓励高以朵的公司开展深加工工艺研究应用。截至目前,该公司已获国家注册商标和版权5个,拥有“哈尼蒟蒻”系列产品3个,提高了魔芋附加值,为全镇魔芋产业发展注入新活力。

“以前我们只知道种魔芋、卖鲜货,现在有了深加工,魔芋可以制成各种产品,销路更广了,大家的收入也更高了。”魔芋种植户马有才高兴地说。

“新街镇将继续发挥‘育小商’的联农带农作用,办好群众‘家门口的务工车间’,进一步拓展群众增收致富渠道。”新街镇党委委员唐云说,新街镇将坚持因地制宜、因村施策,推动魔芋产业持续健康发展,为乡村振兴贡献更大力量。

在黄茅岭乡,通过优化营商环境、挖掘特色资源,当地在“育小商”行动中,为群众创造就近就业机会,探索出一条以党建引领、产业支撑、村集体经济增收、农民致富的乡村振兴之路。

在党组织引领下,元阳县成创农业科技发展有限公司、红河佑言农业种植开发有限公司等企业纷纷入驻黄茅岭乡,为当地带来新的发展机遇。作为全县乡镇首例新产业的热情果种植示范基地已从150亩扩展到320亩,荔枝种植面积达627亩,茶园2000余亩。

“以前我们主要种玉米,收入不高。现在有了这些新产业,日子越过越有盼头了!”石门村委会草果丁村村民马文学感叹。

为更好地发挥产业带动作用,黄茅岭乡建立“党总支+农户+公司”联结机制,公司负责资金投入、运营管理和产品销售,村党总支则负责协调土地流转和用工问题,农户提供土地并有机会就近务工。

“60户农户参与土地流转,长期务工人员达15人、季节性用工40人,带动群众户均增收5万余元。”热情果种植基地负责人廖川南介绍,公司投资占股70%、村集体占股30%,这种模式既保证了公司的利益,也让村集体和农户有了稳定的收入来源。

黄茅岭乡加大招商引资力度,以党员干部为先锋,带动群众积极参与“家门口”产业发展,已种植枇杷5100亩、人参果2000余亩、柑橘2600余亩、林下砂仁1000亩。受益村民李小远说:“我在家边的果园里工作,既照顾了家庭,又有了一份稳定收入,真是太好了!”

以“育小商”撬动产业发展,元阳县近年来探索“中介回引”招商促就业新模式,推动全县特色产业发展。目前,通过“中介回引”模式,全县成功发展多家小微企业,260名群众实现“家门口”就业,有效缓解就业压力、提升群众生活水平,为乡村振兴提供了有力支撑。(记者:饶勇 通讯员:徐丽芳 邓娇)